Se realizarán estudios para adaptar la tecnología de lechos biológicos a nuestra región, con el objetivo de mitigar la contaminación de suelos y aguas por agroquímicos de manera simple y económica.

La demanda creciente de alimentos ha convertido al uso de agroquímicos en una herramienta fundamental e insustituible en el control de plagas. Sin embargo, si estos no se aplican y manipulan adecuadamente, pueden generar un alto riesgo para la salud y el ambiente.

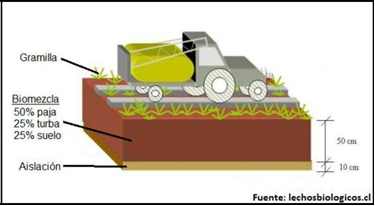

Con el fin de minimizar la contaminación causada por los productos fitosanitarios, se originaron en Suecia los denominados lechos biológicos. Esta tecnología consiste en una excavación, en cuyo interior se completa una biomezcla que se convierte en una matriz biológica capaz de retener y degradar los productos fitosanitarios hasta llevarlos a niveles de inocuidad.

Sobre estas estructuras se cargan y lavan los equipos pulverizadores, de manera que tanto los posibles derrames como el líquido del lavado son degradados sin tomar contacto con el resto del ambiente. El fondo de la excavación es aislado mediante el uso de diferentes materiales y en la parte superior se coloca gramilla para favorecer el equilibrio hídrico. La biomezcla actúa simultáneamente mediante procesos de retención de los productos vertidos por efecto de sus componentes, y de degradación realizada por hongos y bacterias. Originalmente, la biomezcla estaba formada por 50 % de paja, 25 % de turba y 25 % de suelo. Sin embargo, a lo largo de los años dicha composición ha sido modificada en busca de modelos que se adapten a las necesidades de cada región.

Próximamente, integrantes del Laboratorio de Bioecología de Malezas del CERZOS-CONICET, mancomunadamente con personal del INTA Ascasubi, iniciarán los estudios que permitan establecer las bases científicas y tecnológicas para la adaptación de esta tecnología a las condiciones y necesidades locales. Para ello, se evaluará la degradación de los productos fitosanitarios identificados como potencialmente contaminantes en la región, utilizando diferentes materiales disponibles en la zona. También se estudiará cómo optimizar el manejo del agua dentro del sistema que, según los especialistas, es el otro aspecto clave en la adopción de esta tecnología. Además, junto con personal del Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales de CERZOS, se evaluará la utilización de sustrato gastado del hongo comestible Pleurotus spp., conocido como gírgola. Este residuo resultante de la producción del hongo podría mejorar notablemente la eficiencia en la degradación de una gran variedad de productos gracias a una serie de enzimas de baja especificidad que produce Pleurotus spp. naturalmente para obtener alimento.

Próximamente, integrantes del Laboratorio de Bioecología de Malezas del CERZOS-CONICET, mancomunadamente con personal del INTA Ascasubi, iniciarán los estudios que permitan establecer las bases científicas y tecnológicas para la adaptación de esta tecnología a las condiciones y necesidades locales. Para ello, se evaluará la degradación de los productos fitosanitarios identificados como potencialmente contaminantes en la región, utilizando diferentes materiales disponibles en la zona. También se estudiará cómo optimizar el manejo del agua dentro del sistema que, según los especialistas, es el otro aspecto clave en la adopción de esta tecnología. Además, junto con personal del Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales de CERZOS, se evaluará la utilización de sustrato gastado del hongo comestible Pleurotus spp., conocido como gírgola. Este residuo resultante de la producción del hongo podría mejorar notablemente la eficiencia en la degradación de una gran variedad de productos gracias a una serie de enzimas de baja especificidad que produce Pleurotus spp. naturalmente para obtener alimento.

Dr. Guillermo Tucat, CERZOS, CONICET-Bahía Blanca